Предлагаем вашему вниманию актуальный дайджест новостей отечественной науки и сообщений о новинках российских технологий, прямо или косвенно способных повлиять на средства защиты, охрану труда и коллективную безопасность.

Способ нанесения самоочищающихся покрытий

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт катализа СО РАН» в Новосибирске разработали и запатентовали технологию нанесения фотоактивных покрытий на поверхность материалов для самоочистки от микроорганизмов и токсических соединений.

Обычно такие материалы изготавливают с внедрёнными в их структуру активными компонентами. Чаще всего используются нанокристаллические порошки диоксида титана. Однако у подобных материалов есть ограничение – они действуют только в узком спектральном диапазоне, относящемся к ультрафиолетовому излучению. Учёные из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» нашли решение этой проблемы, разработав композитные фотокатализаторы с расширенным спектром действия на основе допированного азотом диоксида титана и вольфрамата висмута.

Обычно такие материалы изготавливают с внедрёнными в их структуру активными компонентами. Чаще всего используются нанокристаллические порошки диоксида титана. Однако у подобных материалов есть ограничение – они действуют только в узком спектральном диапазоне, относящемся к ультрафиолетовому излучению. Учёные из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» нашли решение этой проблемы, разработав композитные фотокатализаторы с расширенным спектром действия на основе допированного азотом диоксида титана и вольфрамата висмута.

Новый метод позволяет формировать тонкий слой фотокатализатора на поверхности уже готовых изделий. Разработанные в ИК СО РАН фотокатализаторы эффективны в широком спектральном диапазоне, включая УФ-излучение и видимый свет.

Следующий шаг после синтеза композитов – это разработка способа их нанесения и закрепления на поверхности разных материалов и объектов внутри помещений, чтобы перманентно очищать всё пространство вокруг. Химики разработали и запатентовали аэрозольный способ нанесения фотоактивных покрытий на разные – тканевые и твёрдые – поверхности. Такой способ значительно проще существующих методов. Также запланирован переход к практическому внедрению результатов интеллектуальной деятельности в партнёрстве с производственной компанией.

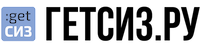

Новое покрытие для защиты от воды

В Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) разработали новое покрытие для защиты от воды. Инновационный состав выгодно отличается себестоимостью, экологичностью производства и возможностью аэрозольного напыления.

Разработанное супергидрофобное полимерное покрытие на водной основе наносится аэрозольным способом в один этап. Это значительно упрощает процесс и делает его универсальным, доступным для применения.

Разработанное супергидрофобное полимерное покрытие на водной основе наносится аэрозольным способом в один этап. Это значительно упрощает процесс и делает его универсальным, доступным для применения.

Для основы подобраны сополимеры полиметакрилатов, которые обеспечивают прочное сцепление с подложкой, они более экологичны, совершенно безвредны.

Результаты исследований демонстрируют перспективу в разработке составов для одностадийного аэрозольного нанесения и последующего формирования супергидрофобных покрытий материалов без стадии нанесения клеевого слоя или предварительного текстурирования.

В состав композиционного покрытия также включён диоксид кремния. Это химическое соединение обеспечивает углы смачивания до 159° и углы скатывания около 6°. Устойчивые водоотталкивающие свойства сохраняются в течение 24 часов.

В состав композиционного покрытия также включён диоксид кремния. Это химическое соединение обеспечивает углы смачивания до 159° и углы скатывания около 6°. Устойчивые водоотталкивающие свойства сохраняются в течение 24 часов.

Работа поддержана Российским научным фондом.

Антимикробное покрытие для нанесения на ткань

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва создали антимикробное фунгистатическое покрытие «Наногардиан», которое можно наносить на ткань. Это инновационное покрытие найдёт применение как в медицине, так и в военной сфере.

Одежда и перевязочные материалы, изготовленные из этого материала, помогут снизить риск развития инфекций (что особенно важно при оказании медпомощи в полевых условиях) и ускорить процесс заживления ран.

Антибактериальное покрытие создано на основе модифицированных природных полимеров с разветвлённой молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу.

Антибактериальное покрытие создано на основе модифицированных природных полимеров с разветвлённой молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу.

В отличие от предыдущих антимикробных покрытий, в самарском варианте используется разработанный в университете стабилизатор, который предотвращает агломерацию (сбивание в комки) наночастиц серебра. Это явление характерно для данного металла.

Когда наночастицы серебра объединяются, их свойства меняются и антимикробный эффект снижается.

В самарской разработке этот недостаток исключён. Благодаря более высокой эффективности, для производства покрытия требуется в 10 раз меньше серебра, что делает изделие более доступным по цене. К преимуществам такого покрытия можно отнести защиту от переноса бактерий, длительный антимикробный эффект, снижение риска контактного инфицирования, а также предотвращение появления неприятных запахов.

Учёные начали процесс получения патента на изобретение.

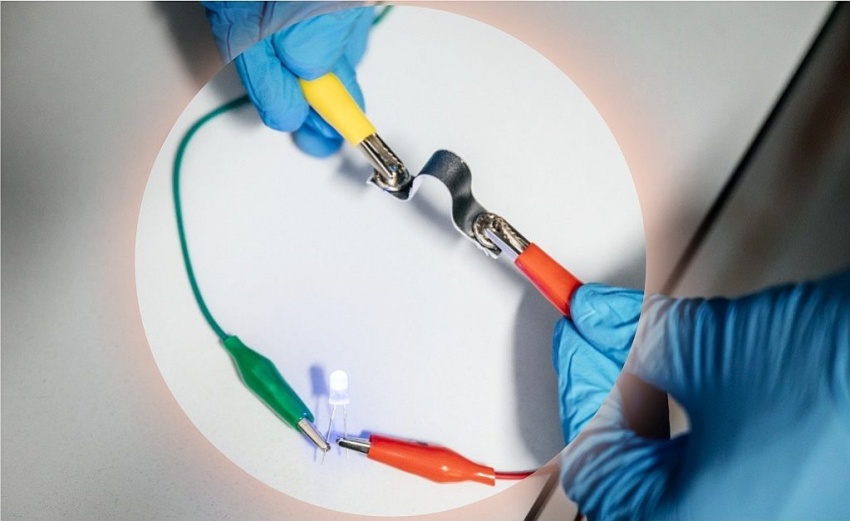

«Сухие» электроды для умной одежды

Привычные электроды, позволяющие регистрировать электрическую активность сердца, мышц, мозга и другие сигналы человеческого тела, могут применяться не более 72 часов. Ограничения связаны в первую очередь с локальным раздражением в области крепления электрода, которое возникает как из-за материалов электрода, так и из-за клеящего вещества.

Электроды для регистрации биопотенциалов человека, разработанные учёными Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ), прошли испытания на биосовместимость.

Электроды для регистрации биопотенциалов человека, разработанные учёными Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ), прошли испытания на биосовместимость.

В ходе лабораторных тестов подтверждено: биоэлектроды обладают низкой цитотоксичностью, что позволяет их длительно использовать.

Эти результаты делают сенсоры на основе оксида графена (точнее, графен-полимерных композитов) перспективным материалом для создания умной одежды, которая в ближайшем будущем будет использоваться спортсменами и амбулаторными пациентами.

Учёные подобрали оптимальные параметры лазерной обработки оксида графена в многослойной структуре с тонкой, около 100 микрометров, плёнкой полиэтилентерефталата на текстильной подложке.

Учёные подобрали оптимальные параметры лазерной обработки оксида графена в многослойной структуре с тонкой, около 100 микрометров, плёнкой полиэтилентерефталата на текстильной подложке.

В ходе исследования было обнаружено важное свойство: датчики, изготовленные при определённых параметрах, практически не поляризуются в отличие от аналогов, созданных на основе металлов (поляризация – процесс скапливания неравновесного заряда, который вносит помехи в измерения).

Это позволило добиться высокой электропроводности и достаточной механической стабильности композита, которые делают электроды устойчивыми к стирке. Важно, что электроды изготавливаются на коммерчески доступном текстиле. Главная особенность электродов в том, что они являются «сухими», то есть могут работать без гелевого интерфейса, обеспечивающего контакт с кожей.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале ACS Sensors и получили поддержку Приоритетной программы Министерства образования и науки до 2030 года. Это свидетельствует о значительном научном и практическом значении разработки.

Цифровая платформа дизайна одежды

Студенты из МФТИ предложили техническое решение, которое значительно упрощает процесс создания рекламных материалов, позволяет оперативно генерировать виртуальные каталоги одежды, а также создавать подиумы для цифровых моделей.

Проект получил название Redress.

Проект получил название Redress.

Разработка – ответ на вызовы, стоящие перед индустрией моды. Решение помогает ускорить цикл производства предметов одежды: системы 3D-моделирования сокращают время на создание и презентацию одежды, исключая необходимость в физических образцах. Кроме того, использование диджитал-инструментов максимально оптимизирует процесс съёмок: использование виртуальных моделей и подиумов позволяет ощутимо снизить затраты на традиционные фотосессии с привлечением моделей.

Основным параметром эффективности работы системы генерации является время генерации: за минуту система выдаёт 10 изображений, релевантных запросу пользователя. Причём промпт (пользовательское описание задачи) может быть как текстовым, так и визуальным.

Для того, чтобы создать рекламный креатив на виртуальной платформе, дизайнеру необходимо выполнить несколько операций. Сначала нужно загрузить на платформу цифровые лекала и обработать их с помощью компьютерных алгоритмов, преобразуя в 3D-модели одежды.

Далее дизайнер может «примерить» платья, футболки и брюки на цифровых моделей и «поставить» их на виртуальный подиум, отрегулировав на площадке освещение, подобрав подходящую позу и анимацию для модели (эта функция позволят создавать динамичные сцены).

На этом этапе можно проанализировать совершенство стиля, внести правки и дополнения.

После завершения дизайна конечный продукт может быть экспортирован как изображение или видео в рекламных материалах, каталогах или онлайн-магазинах.

Платформа будет реализована как веб-сайт, функционал которого разработчики планируют дополнить возможностью интеграции с популярными онлайн-магазинами и рекламными агентствами.

Проект по созданию виртуальной платформы Redress победил в конкурсе «Студенческий стартап» на базе МФТИ и получил финансирование в размере 1 млн рублей от федерального Фонда содействия инновациям.

Сенсоры экспресс-мониторинга

Учёные Томского политехнического университета разработали колориметрические сенсоры, способные распознавать определённые типы веществ.

Сенсоры можно объединить в систему обнаружения и связать со смартфоном, оперативно (с помощью нейросети) провести первичный химический анализ. Вся процедура занимает от нескольких секунд до минуты. Сенсоры могут определить как вещество, так и его концентрацию в объекте анализа.

Сенсоры можно объединить в систему обнаружения и связать со смартфоном, оперативно (с помощью нейросети) провести первичный химический анализ. Вся процедура занимает от нескольких секунд до минуты. Сенсоры могут определить как вещество, так и его концентрацию в объекте анализа.

Принцип работы колориметрической системы, разработанной в ТПУ, прост: каждый сенсор имеет внутреннюю структуру, которая позволяет менять цвет при контакте с целевым веществом. Смартфон получает цифровое изображение сенсора, затем по его цвету и интенсивности интерпретирует результат в виде распознавания вещества и определения его концентрации.

Сенсоры сделаны из полиметилметакрилата, безопасного и распространённого оргстекла. Полиметилметакрилатная матрица способна самостоятельно избирательно «находить» нужное вещество из сложных смесей, включая биологические жидкости и растительные экстракты.

При обнаружении вредных веществ учёные опираются на нормативные документы по предельно допустимым нормам концентрации веществ и естественным ограничениям по формированию колориметрического сигнала.

В 2025 году планируется разработка нейросети, которая после машинного обучения на образцах сенсоров будет способна распознавать определяемое вещество и его концентрацию в сенсорах. Это позволит сделать систему мультисенсорной и расширить область её применений.

Колориметрические сенсоры можно использовать, помимо прочего, для мониторинга нефтяных месторождений и в гидрологических исследованиях поверхностных вод, при экологическом мониторинге территорий, включая подземные водозаборы, а также для контроля качества пищевой продукции, в том числе напитков.

Исследования учёных ТПУ, поддержанные грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Optical Materials.

Новый сорбент для сбора нефти уже работает в зоне ЧС

На фоне последствий катастрофы с танкерами и разливом мазута в Керченском проливе любые инновации актуальны, заслуживают взвешенного рассмотрения и быстрого внедрения.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали первый в России универсальный экологический сорбент AG-Sorb для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Первая партия сорбента уже направлена волонтёрам в Анапе.

Первая партия сорбента уже направлена волонтёрам в Анапе.

Главное преимущество разработки — экологическая чистота и экономичность производства. Сорбент изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, что делает его дешёвым и экологически безопасным. Его характеристики превосходят импортные аналоги, применяемые в нефтяной промышленности России. Среди особенностей продукта отмечены: высокая скорость поглощения нефти, способность её удерживать, лёгкость использования и утилизации продукта.

Сорбент выполнен в виде гранул, содержащих целлюлозу и карбонат кальция, что делает его абсолютно безопасным для окружающей среды. Он подходит для ликвидации нефтяных загрязнений как с твёрдых поверхностей, включая трещины, так и с почвы. На почве новый сорбент снижает уровень загрязнения на 60–70 процентов уже через несколько дней, а полное очищение наступает через 2–3 месяца, после чего участок становится пригодным для высадки растений.

Уникальность разработки также заключается в универсальности: сорбент эффективно впитывает нефть, мазут, бензин, дизельное топливо, масло и керосин. Для уборки мазута с поверхности моря предлагается использовать простую мелкоячеистую сетку для сбора сорбента, пропитанного нефтепродуктами. Более того, использованный сорбент можно применять как топливо, что дополнительно повышает его ценность.

Среди преимуществ разработки учёных СПбГУПТД – скорость сорбции, высокая способность удерживать нефть, простота в использовании и утилизации.

Компания «Естественные технологии» строит завод по производству AG-Sorb.

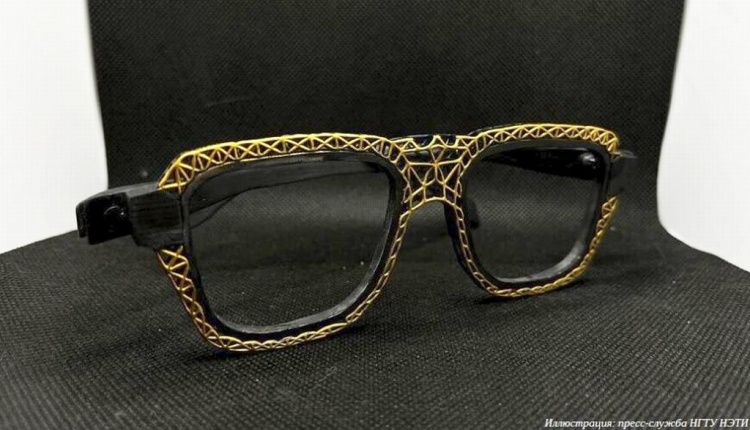

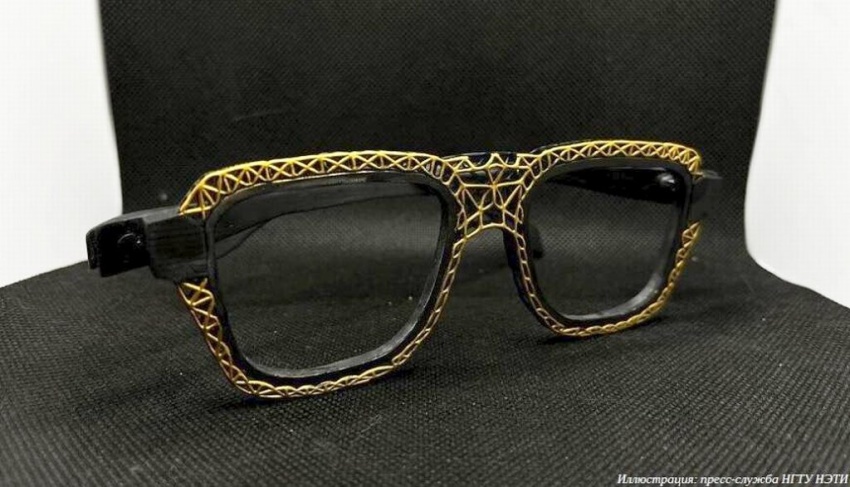

3D-печать фотополимером может решить вопрос точной подгонки

Новые возможности в прототипировании новых дизайнов и кастомного исполнения по индивидуальным меркам!

Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали оправу с индивидуальной подгонкой, возможностью установки видеокамеры для прямых трансляций и установки модульного наушника для людей с нарушениями слуха.

Новинка отличается лёгкостью, прочностью и удобством благодаря подгонке под индивидуальные анатомические особенности пользователя.

Новинка отличается лёгкостью, прочностью и удобством благодаря подгонке под индивидуальные анатомические особенности пользователя.

Для изготовления оправы выбрана фотополимерная 3D-печать, позволившая проработать мельчайшие детали. В будущем можно будет изготавливать оправы из целлюлозы или углеволокна, сообщает пресс-служба вуза.

Анатомичность обеспечивается сканированием лица пользователя для получения точной 3D-модели головы, а адаптивное 3D-моделирование позволяет учитывать индивидуальные особенности формы носа, ушей и расстояния между глазами – все условия, которые необходимо знать при подборе оправы.

Разработчики предусмотрели вариант с установкой модульного наушника, способного синхронизироваться с приложениями для преобразования речи в текст и текстовых уведомлений в аудиосигналы, что значительно улучшит жизнь глухонемых.

Ещё одна особенность – опциональный съёмный видеомодуль для трансляции в реальном времени в разных сферах: от обучения спасателей, ремонтников, хирургов и проведения исследований до использования в экстремальном спорте и индустрии развлечений.

Разработка получит патент сразу после завершения опытных исследований. Молодёжная лаборатория реверс-инжиниринга и прототипирования создана в рамках стратегического проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины» программы «Приоритет 2030».

Керамика для защиты от радиации

Российские учёные создали керамический щиток для защиты глаз пациента при лучевой терапии. Он спасёт от поражений, которые усугубляются после облучения глаз во время лечения онкозаболеваний.

Разработка принадлежит учёным из лаборатории ядерных технологий Института наукоёмких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Приморского краевого онкологического диспансера и Тихоокеанского государственного медицинского университета. Результаты исследования были опубликованы в международном научном журнале Ceramics International, они имеют научную ценность для международного медицинского сообщества за счёт решения одной из серьёзных проблем современной онкотерапии: ионизирующее излучение, воздействующее на глаза, может приводить к развитию катаракты и потере зрения у больных.

Чтобы сохранить пациентам зрение, в мировой практике используются индивидуальные защитные щитки на основе тяжёлых и токсичных металлов (в первую очередь широко распространённого свинца), что создаёт дополнительные риски для здоровья.

В России же собственных решений до этого не существовало. Однако дальневосточные учёные разработали свой вариант протекторов для защиты глаз без токсичных соединений тяжёлых элементов.

Изделие было изготовлено с использованием современных подходов и обеспечило поглощение более 99 процентов падающего излучения, в том числе вторичного, за счёт имеющегося дополнительного слоя полимера в устройстве щитка. Важно отметить, что изделия можно изготавливать индивидуально для каждого пациента.

В основе материала использовалась плотная керамика и прочный тугоплавкий металл. Он идеально подходит для медицинского применения. Планируются клинические испытания разработанных щитков, дальнейшая оптимизация дизайна для практического применения в медицинских учреждениях России.

Экзоскелет скрещивают с нейросетью

В России создадут программное обеспечение для промышленных экзоскелетов, которые будут оснащены искусственным интеллектом для анализа нагрузки на человека во время работы. Для разработки объединились компании ООО «Экзо Солюшенс» и ООО «Социальный код».

Задача исследования – изучить, как экзоскелеты влияют на работу представителей рабочих специальностей. С помощью искусственного интеллекта будет анализироваться положение тела и уровень нагрузки во время работы в режиме реального времени. Это позволит улучшить конструкцию моделей, осуществить мониторинг пиков нагрузки рабочего процесса и состояния сотрудников.

Задача исследования – изучить, как экзоскелеты влияют на работу представителей рабочих специальностей. С помощью искусственного интеллекта будет анализироваться положение тела и уровень нагрузки во время работы в режиме реального времени. Это позволит улучшить конструкцию моделей, осуществить мониторинг пиков нагрузки рабочего процесса и состояния сотрудников.

Исследование применения экзоскелетов на практике поможет снизить количество травм на производстве и повысить эффективность физического труда при выполнении таких задач, как разгрузка, сварка, работа на конвейере и деятельность в наклонном положении.

По материалам www1.ru «Первый технический» и наука.рф.