В одном из крупнейших и четвёртом по посещаемости художественном музее мира Метрополитен в Нью-Йорке (США) представлена обширная коллекция артефактов моды (свыше 35 тыс. единиц!).

В ней находится прелюбопытнейший экспонат из Японии – образец текстиля и моды, предмет профессиональной спецодежды.

Он является примером удивительного сочетания ремесленных навыков и искусства и имеет длинную историю. Расскажем о нём подробно!

Он является примером удивительного сочетания ремесленных навыков и искусства и имеет длинную историю. Расскажем о нём подробно!

Дорогой пожарный: уважаемый человек, которого видно сразу!

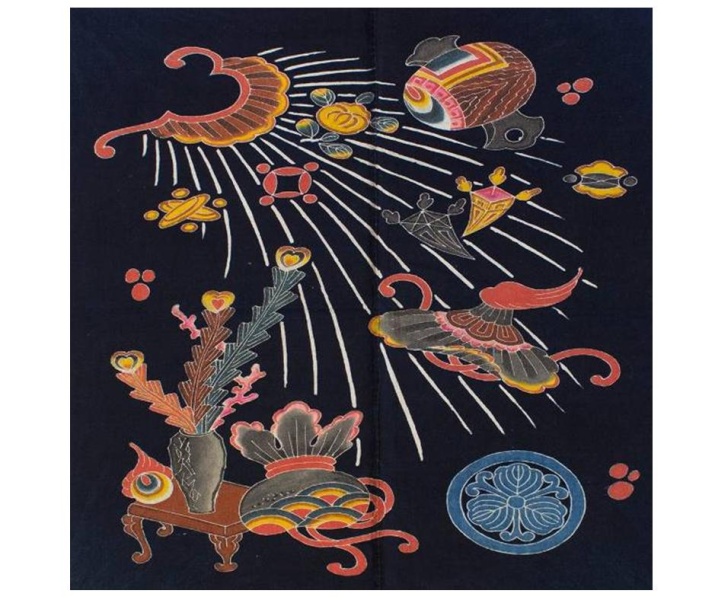

Это – костюм пожарного, или Хикеши Бантен (Hikeshi Banten), с изображённой на нём сценой из японской легенды о божестве Сусаноо-но Микото.

Представленный в музее образец датирован серединой XIX века. Материал – стёганый хлопок, используется ручная техника окрашивания цуцугаки (tsutsugaki).

Представленный в музее образец датирован серединой XIX века. Материал – стёганый хлопок, используется ручная техника окрашивания цуцугаки (tsutsugaki).

На внутренней стороне стёганой куртки изображена кульминационная сцена из легенды, записанной в «Кодзики» («Летописи древних событий», ок. 711 г.): Сусаноо-но Микото, младший брат богини солнца Аматэрасу, спасает восьмую и последнюю дочь пожилой пары от чудовищного змея.

Дополняют этот комплект одежды брюки и внутренняя куртка; перчатки, носки и головной убор из того же материала также могли быть частью ансамбля.

В Метрополитен-музей костюм попал в 1937 году из коллекции увлечённых энтузиастов-собирателей, фанатов истории костюма Эйлин Бернстайн и Айрин Левисон, собравших коллекцию «Институт костюма», ныне вошедшую в фонды Метрополитен-музея по завещанию.

Подобную одежду носили японские пожарные эпохи Эдо (1615–1868 гг.) и Мэйдзи (1868–1912 гг.), что было доказано проводившимися научными исследованиями, обобщившими немногочисленные образцы по музейным собраниям всего мира. Такие образцы представляют собой особую моду, несомненный социокультурный феномен.

В те времена украшения были важны для одежды пожарных, которая имела не только утилитарное назначение.

В те времена украшения были важны для одежды пожарных, которая имела не только утилитарное назначение.

Пожарные пользовались уважением и высоким статусом в городских районах Японии, особенно в Эдо (это древнее название Токио, одного из крупнейших поселений в Японии), где деревянная архитектура и стеснённые условия проживания часто приводили к возникновению пожаров.

Пожарные пользовались уважением и высоким статусом в городских районах Японии, особенно в Эдо (это древнее название Токио, одного из крупнейших поселений в Японии), где деревянная архитектура и стеснённые условия проживания часто приводили к возникновению пожаров.

А возникали они регулярно. Так, в летописях описаны случаи, когда пожар начинался после землетрясения (что для Японии неотъемлемое обстоятельство жизни, неприятное, но обычное) – от толчка что-то падало с очага, и вот вам возгорание готово…

Кроме того, особый климат Японии характеризуется сезонными ветрами, которые также могли способствовать быстрому развитию пожара, всего лишь от случайной искры.

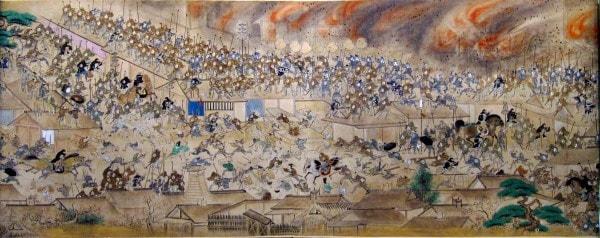

Запечатлённый в летописях великий пожар Мэйрэки, ставший самым опустошительным в истории, начался 2 марта 1657 года, длился три дня и унёс жизни 107 тыс. человек. Существует легенда, что пожар начался в ходе церемонии сжигания «несчастливого кимоно», которое принадлежало по очереди нескольким девушкам, скоропостижно умершим от непонятной болезни. Искры от горящего кимоно якобы подожгли храм, где проходила церемония, а с храма огонь перекинулся на другие дома.

Рисунок, на котором изображён пожар, унёсший жизни 107 тыс. человек.

Рисунок, на котором изображён пожар, унёсший жизни 107 тыс. человек.

Поэтому правители сёгуната Эдо собрали дружины пожарных, которые должны были зорко наблюдать и в случае возникновения пожаров как можно скорее их тушить.

Люди, обученные для тушения пожаров, носили специальные двусторонние куртки (хикеши бантен), сшитые из плотной стёганой хлопчатобумажной ткани, окрашенной в простой цвет индиго снаружи и искусно украшенной внутри. Подобная стилистика сочетала в себе искусство, ремёсла и идеологию национального духа. А для того, чтобы команды разных районов города отличались, отделка защитной одежды у каждого отряда была своя.

Как это служило? Лицо и изнанка

Хикеши Бантен – это двусторонняя туника (кимоно) пожарного, своего рода «два-в-одном», одежда-реверси, которую можно вывернуть на другую сторону и носить.

Японские города до Второй мировой войны строились из дерева и бумаги, полы в домах традиционно выстилались циновками (всё вместе – отличное горючее), поэтому в силу скученности поселений населённые пункты нередко горели.

В технологии тушения пожаров была национальная особенность: огнеборцы сносили строения на пути пожара, не позволяя ему перекидываться на соседние здания, при этом тушение водой почти не использовалось из-за низкой эффективности. Ценилась скорость действий, выучка, ловкость, старание и упорство.

И ещё пожарные носили хитро сделанные боёвки – особую униформу и непривычный для европейцев знак отличия. С одной стороны на них было изображено название бригады пожаротушения, а на другой стороне – иероглифы, орнаменты, сложные рисунки с сюжетами и персонажами из национального эпоса.

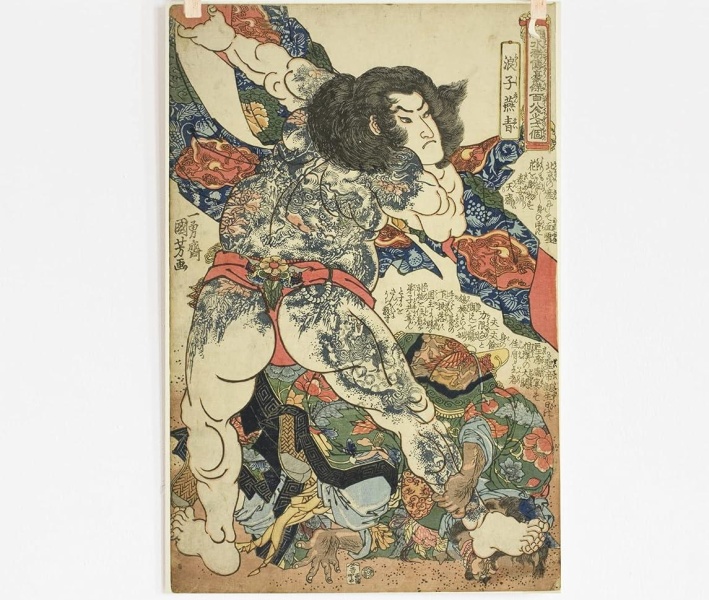

Позже по ряду причин на «красивой» стороне стали изображаться герои-воины или мифические существа, связанные с храбростью или водой.

Ведь перед тем, как зайти в огонь, пожарные вымачивали туники в воде, а после тушения пожара они снимали форму и надевали её наизнанку, чтобы продемонстрировать изображения, – так всем становилось ясно, что это одежда человека особой статусной профессии, от которого зависит жизнь и благоденствие многих.

Цензура

Интересен культурный контекст.

В период Эдо (1603–1868 гг.) одежда отделывалась орнаментами, повторяющимися паттернами и была довольно простой. В то же время у пожарных были популярны татуировки с мужественными и устрашающими символами, например драконами и мифическими героями.

Поскольку пожарные были выходцами из нижних слоёв общества и находились под командованием самураев и купцов, огнеборцев отличали грубые манеры и язык. Кроме того, пожарная служба порождала групповое мышление, которое выражалось многими способами.

Например, одним из них был хиромоно – японская татуировка, спутник рисунка на изнанке куртки пожарного.

Например, одним из них был хиромоно – японская татуировка, спутник рисунка на изнанке куртки пожарного.

На фото: современная татуировка по мотивам старинных хиромоно.

На фото: современная татуировка по мотивам старинных хиромоно.

Это был способ продемонстрировать своё мужество и солидарность с товарищами по службе, и со временем татуировки стали символом принадлежности к закрытым сообществам, которые были не в ладах с законом (так они стали атрибутом исключительно японской мафии – якудза).

Далее с началом эпохи Мэйдзи (1868–1912 гг., Время реформ) новое правительство посчитало татуировки признаком варварства и в 1872 году законодательно запретило делать их на теле, в том числе и пожарным.

Тогда-то и возникла идея украшать одну из сторон курток Хикеши Бантен теми же героическими изображениями, которые раньше разрешалось наносить в виде татуировок.

Закон соблюдался, а тонкая канва исторического наследия осталась неразрывной.

Так утвердился красочный и драматичный вид куртки, который стал характерным для японских пожарных.

Как это сделано: технологии обработки текстиля

Для изготовления курток Хикеши Бантен использовали хлопок и редко кожу.

Для объединения слоёв ткани применяли метод стёжки сашико (sashiko, «маленькие уколы»), а для окрашивания – цуцугаки (筒描 – с использованием рисовой пасты).

На фото: паттерны стёжки в технике сашико. Из-за относительной дешевизны белых хлопчатобумажных ниток и обилия дешёвой окрашенной в индиго синей ткани в исторической Японии сашико представляет собой характерную вышивку белыми нитками на синей ткани, хотя в некоторых декоративных элементах могут использоваться и красные нити. Историки различают узоры вышивки, свойственные историческим областям Японии.

На фото: паттерны стёжки в технике сашико. Из-за относительной дешевизны белых хлопчатобумажных ниток и обилия дешёвой окрашенной в индиго синей ткани в исторической Японии сашико представляет собой характерную вышивку белыми нитками на синей ткани, хотя в некоторых декоративных элементах могут использоваться и красные нити. Историки различают узоры вышивки, свойственные историческим областям Японии.

На фото: техника резистивного окрашивания ткани цуцугаки, которое выполняется путём нанесения слоя рисунка из рисовой пасты: такой рисунок закрывает области, которые не должны быть окрашены (похоже на батик с перекрытием воском, который использовался в Азии). Рисовую пасту обычно готовят из сладкого риса, который хотя и имеет высокое содержание крахмала и является довольно липким, однако хорошо вымывается тёплой водой. Окрашиваемая ткань, как правило, хлопчатобумажная, краситель – индиго, поэтому рисунок обычно белый на синем, реже встречаются и другие цвета, а также их сложное комбинирование.

На фото: техника резистивного окрашивания ткани цуцугаки, которое выполняется путём нанесения слоя рисунка из рисовой пасты: такой рисунок закрывает области, которые не должны быть окрашены (похоже на батик с перекрытием воском, который использовался в Азии). Рисовую пасту обычно готовят из сладкого риса, который хотя и имеет высокое содержание крахмала и является довольно липким, однако хорошо вымывается тёплой водой. Окрашиваемая ткань, как правило, хлопчатобумажная, краситель – индиго, поэтому рисунок обычно белый на синем, реже встречаются и другие цвета, а также их сложное комбинирование.

Достоверно известно, что в конце 1560-х годов техника уже применялась на территории нынешней японской Окинавы.

Сегодня уцелевшие образцы одежды пожарного Хикеши Бантен в экспозиции музеев Японии стараются показывать и при этом давать посетителям возможность рассмотреть одежду с обеих сторон – для утончённого восприятия, лучшего понимания ремесленной техники.

Новая жизнь

Энтузиасты пытаются вернуть одежду с отделкой старинными техниками на современные улицы.

Многие современные дизайнеры почтительно изучают старые техники, что находит отражение в коллекциях неформальной одежды, джинсов, в модных коллекциях с национальными мотивами.

Многие современные дизайнеры почтительно изучают старые техники, что находит отражение в коллекциях неформальной одежды, джинсов, в модных коллекциях с национальными мотивами.

На фото: технику стёжки сашико применяют для отделки джинсов.

На фото: технику стёжки сашико применяют для отделки джинсов.

На фото: сашико популяризируется, во многих странах предлагаются наборы «сделай сам» для ремонта одежды с обучением стёжки и ремонта одежды в технике сашико.

На фото: сашико популяризируется, во многих странах предлагаются наборы «сделай сам» для ремонта одежды с обучением стёжки и ремонта одежды в технике сашико.

На фото: современный декоративный шейный платок, выполненный на хлопковой ткани в технике цуцугаки.

На фото: современный декоративный шейный платок, выполненный на хлопковой ткани в технике цуцугаки.

Антикварные дошедшие до наших времён Хикеши Бантен и точные реплики работ старых мастеров сегодня пользуются высоким спросом у коллекционеров, наряду с самурайскими мечами и фигурками нэцке.

(13 оценок, среднее: 4,38 из 5)

(13 оценок, среднее: 4,38 из 5)